近日,生命科学学院李祥副教授团队在《Trends in Plant Science》上发表了题为“Harnessing herbivory-induced plant volatiles to regulate microbiomes: prospects and challenges for precision agriculture”的综述论文,提出了植物-土壤反馈机制下根际微生物组精准调控的未来研究方向。生命科学学院李祥副教授为通讯作者,在读硕士研究生何世东为第一作者,高峥教授和张数鑫教授参与了该项工作。研究工作得到了新疆兵团科技计划项目和山东省重点研发计划项目的资助。

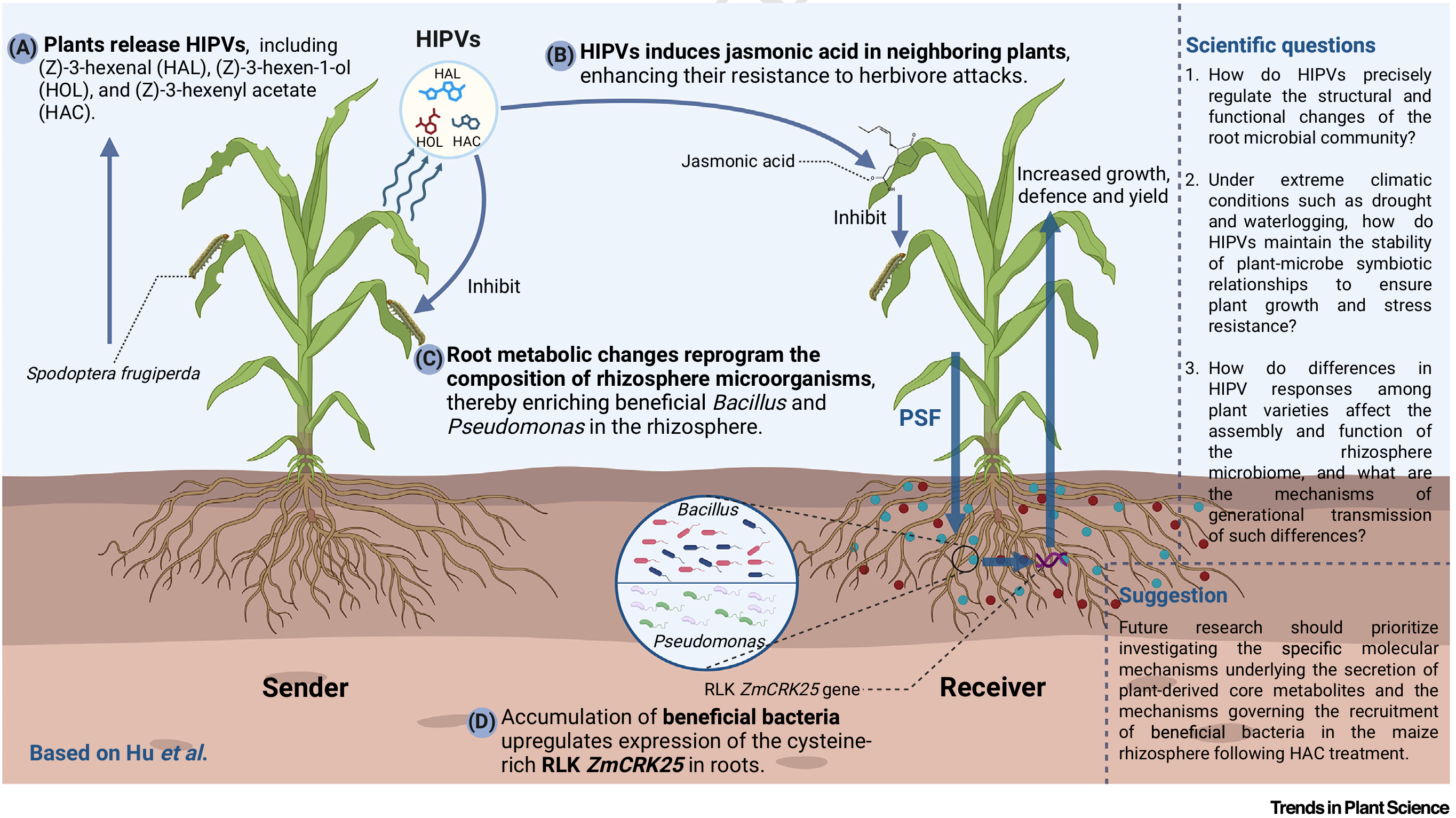

在农业生态系统中,植物-植物及植物-微生物的互作网络是维系作物生长与健康的核心基础。作为关键化学信号媒介,食草动物诱导植物挥发物(HIPVs)在调控上述互作过程中展现出独特机制,已逐步成为提升农业可持续性的前沿研究焦点。值得关注的是,在农业应用场景中实现HIPVs功效与安全性的平衡面临复杂挑战,其作用效果受三大互作变量协同调控:施用剂量与时机、作物遗传背景以及环境条件。此外,应用过程中潜在的生态权衡与非预期效应进一步增加了技术部署的复杂性:如通过HIPVs选择性富集有益细菌可能伴随丛枝菌根真菌等共生微生物的抑制,进而影响作物磷素吸收与土壤碳固存功能;在携带潜伏病原菌的土壤中,HIPVs可能通过群体感应机制激活微生物毒力基因表达或促进生物膜形成,反而加剧病害风险;长期重复施用HIPVs还可能导致根际微生物群落结构同质化,削弱生态系统对环境胁迫的功能冗余与恢复能力。研究团队认为,HIPVs作为精准调控植物间及植物-微生物互作的创新工具,其理论框架的实践转化需突破三大核心瓶颈:HIPV成分谱的种内/种间差异性、田间尺度挥发物可控释放的技术壁垒、环境背景依赖的动态调控机制。随着全球气候变化加剧及可持续农业需求升级,通过系统解决基因型特异性响应、挥发物精准递送及环境适应性等关键科学问题,将HIPVs研究与农业生态原理深度融合,有望构建“以自然信号驱动生态调控”的现代农业生产范式。

论文链接:https://authors.elsevier.com/a/1lJfs4rGdjeCV5

编 辑:万 千

审 核:贾 波