近日,化学与材料科学学院在《ACS Nano》在线发表了题为“Electrochemical Restructuring Driven Catalytic Cycle of Bi-Based Heterojunctions for High-Performance Lithium–Sulfur Batteries”的研究论文,我院硕士研究生黄奥和林学院孔令龙副教授为本文共同第一作者,王璐副教授、李丽芳教授、徐静教授为本文共同通讯作者,beat365唯一官网为本论文唯一完成单位。

锂硫电池具有高理论能量密度(2600 Wh kg−1和2800 Wh L−1),用作正极活性材料的硫单质(理论比容量为1675 mAh g−1)储量丰富且环境友好,因而极具发展潜力。然而,硫正极缓慢的氧化还原动力学以及可溶性中间产物多硫化锂的“穿梭效应”导致电池的应用性能与实际要求相差较大。设计构筑同时加速S还原和Li2S氧化过程的高效双向催化载体,并提高催化位点活性,是解决该问题的有效手段。

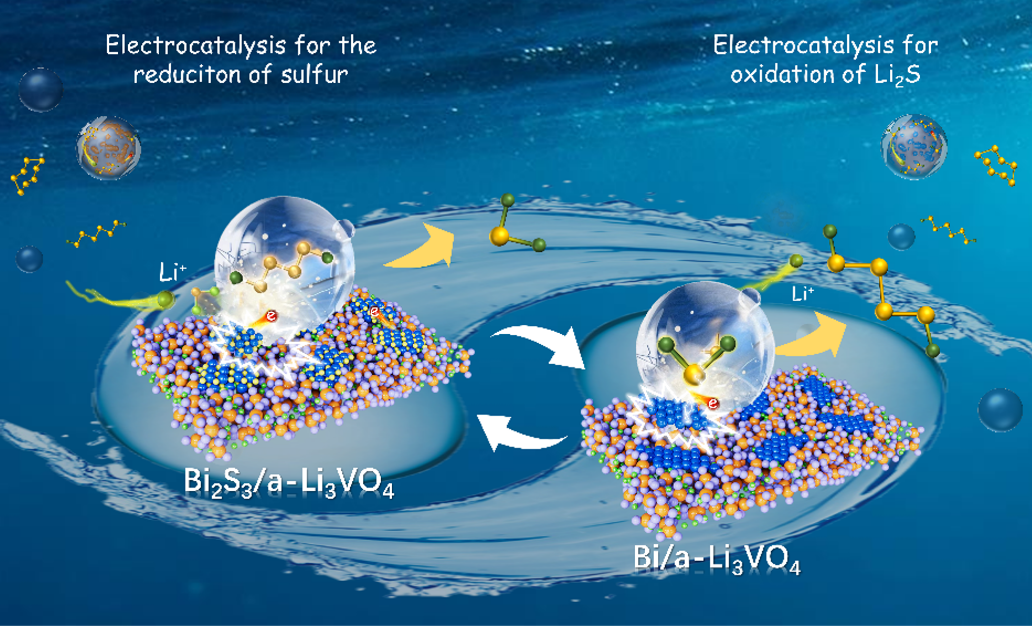

图1. 研究工作图示摘要

本研究中,作者首次提出在硫正极中引入具有合适氧化还原电位的转化型材料作为载体,通过电化学驱动的结构重构进一步产生高活性的催化位点,并基于BiVO4的电化学转化反应原位构建了Bi/非晶Li3VO4(a-Li3VO4)和Bi2S3/a-Li3VO4异质结的可逆催化循环体系,实现了硫正极的高效可逆电化学转化。相应硫正极在10.3 mg cm−2的高硫负载量下循环120次后仍保有7.5 mAh cm−2的高可逆容量,且能够在3 C的大倍率下稳定循环500周,对应的容量衰减率仅为0.06%/周。

本研究利用电化学诱导结构重组设计了高性能硫正极催化剂,为高比能锂硫电池的构筑提供了新的视角和思路。

该研究工作得到了国家自然科学基金项目、山东省自然科学基金课题和山东省高等学校青创人才引育计划的资助。

全文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.3c12279

编 辑:万 千

审 核:贾 波